2024年5月10日に閣議決定・公表されました2024年版中小企業白書・小規模企業白書(以下、白書とする)についてポイントをまとめてみました。

白書は、中小企業基本法に定められている年次報告等により政府が国会に対して、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないとされており、毎年作成がなされているものになります。

中小企業白書:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html

白書は2部構成となっており、第1部では能登半島地震の被災地域の状況や、新型コロナウイルス感染症(以下、感染症とする)の影響、中小企業の現状と課題、今後の展望などについて分析が行われております。第2部では環境変化を乗り越え、経営資源を確保して生産性の向上や成長につながり得る投資行動とそのための資金調達、支援機関の役割と体制の強化について分析が行われています。

感染症の影響の振り返りから、昨今のコストプッシュ型インフレによる継続的な物価上昇や人手不足により、生産性の向上にスポットが当てられている印象です。白書では、中小企業の事例が20事例強ほど紹介されております。具体的な事例については本文ではスペースの都合上記載はしておりませんが、今後の事業活動の参考になるかと思いますので、ご一読いただくことをお勧めします。

も く じ

Toggle令和5年度(2023年度)の中小企業の動向

第1部の令和5年度の中小企業の動向については、第3章 中小企業・小規模事業者の現状、第4章 中小企業・小規模事業者が直面する課題と今後の展望について分析内容を解説します。

中小企業・小規模事業者の現状

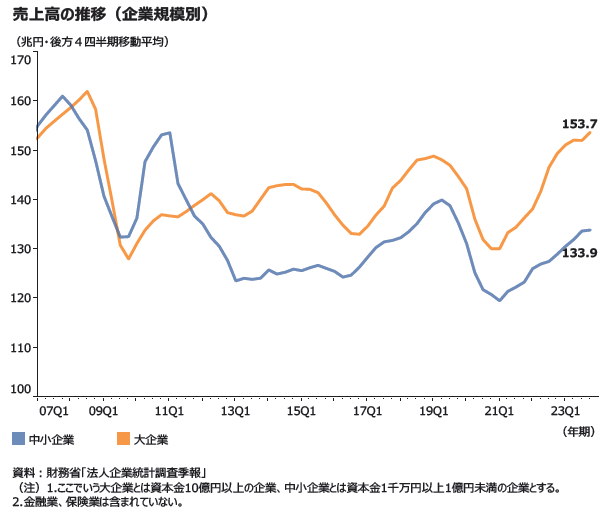

売上高の推移

中小企業の売上高は感染症流行前の水準に戻りつつあるが、依然として戻りきってはいない。一方で、大企業においては、感染症流行前の売上水準を超えている。

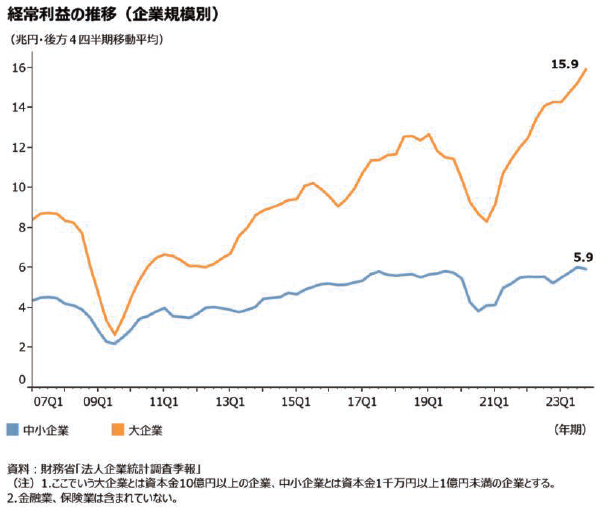

経常利益の推移

経常利益の水準を見ると大企業は感染症以後、経常利益が右肩上がりに伸びている。一方で、中小企業においては、増加と減少を繰り返しながらも増加傾向にあるとみられる。売上高に比べて大企業と中小企業との差が顕著に現れている。

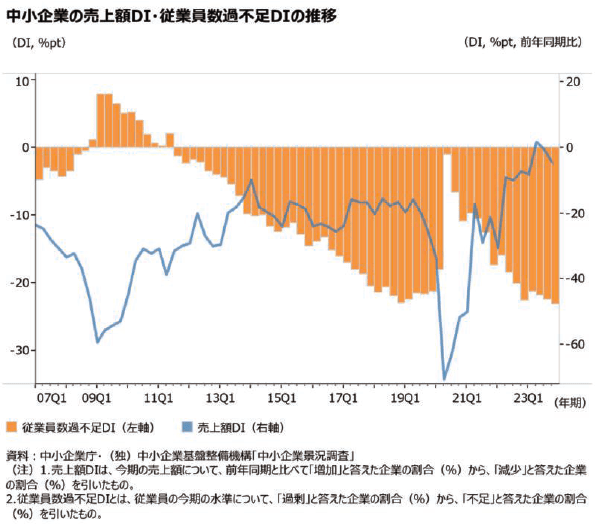

売上額DI・従業員過不足DIの推移

感染症以後の売上高の回復に伴い、人手不足感の状況は感染症前の状況を上回っていることがわかる。感染症後の経済の正常化とともに人手不足の状況が一層強まっており傾向にある。

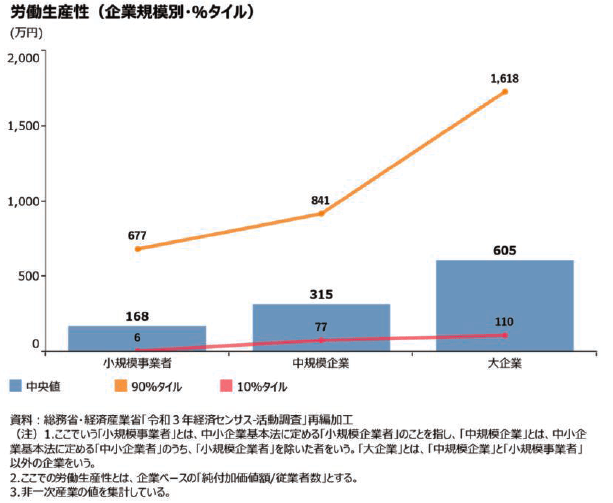

労働生産性の状況

企業規模別に労働生産性を比較したものであるが、企業規模が大きくなるにつれ労働生産性が高くなっており、小規模事業者及び中規模企業ともに大企業と大きく労働生産性に差がついている。

一方で中小企業の上位10%(黄色折れ線グラフの90%タイル)では、大企業の労働生産性の中央値を超えており、企業規模が小さくても労働生産性が高い企業が存在していることがわかる。

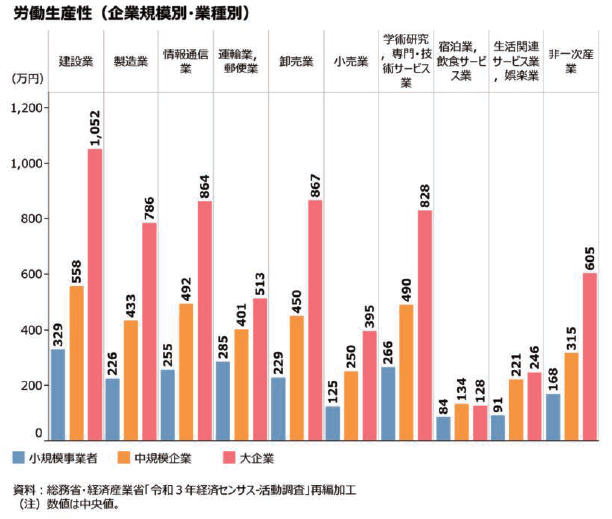

下図は労働生産性を業種別に比較したものであり、どの業種も企業規模が大きくなるにつれ労働生産性が高くなっているが、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」では企業間の労働生産性の差は小さくなっている。

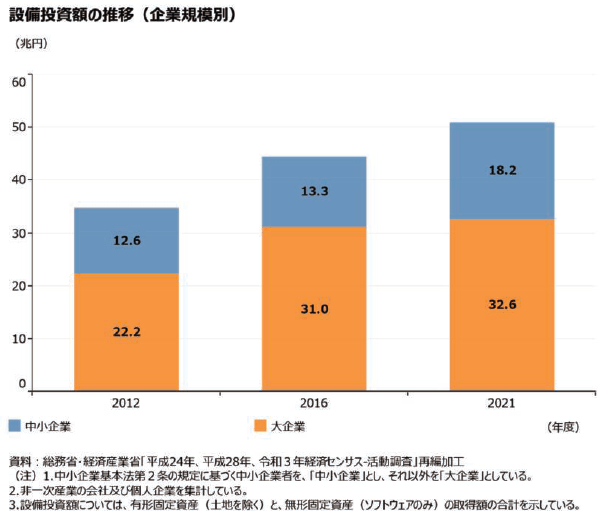

設備投資の状況

中小企業の設備投資の状況は2012年度から一貫して上昇し続けていることがわかる。

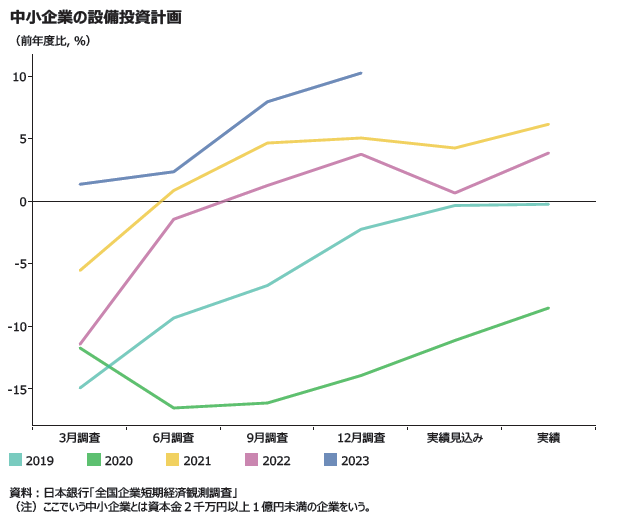

下図は、中小企業の設備投資計画は2019年、2020年においては前年度比をいずれの期間も下回っていたが、年々設備投資の機運が高まっていることがわかる。

中小企業・小規模事業者が直面する課題と今後の展望

賃上げの状況

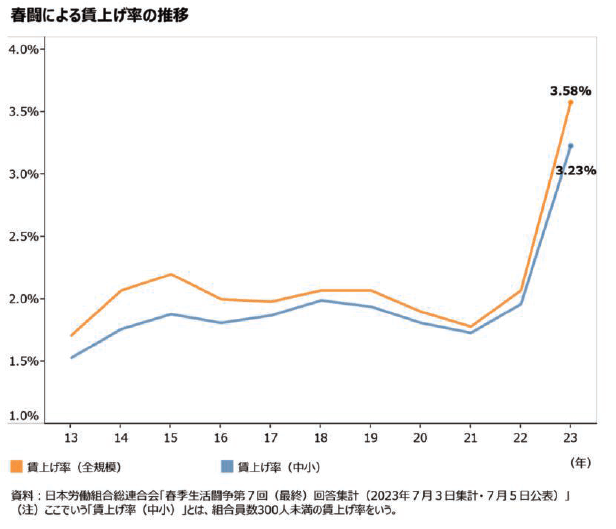

2023 年の春闘による賃上げ率の状況としては、「賃上げ率(全規模)」で3.58%、「賃上げ率(中小)」においては3.23%となっており、2013年以後で最も高い賃上げ率となっている。

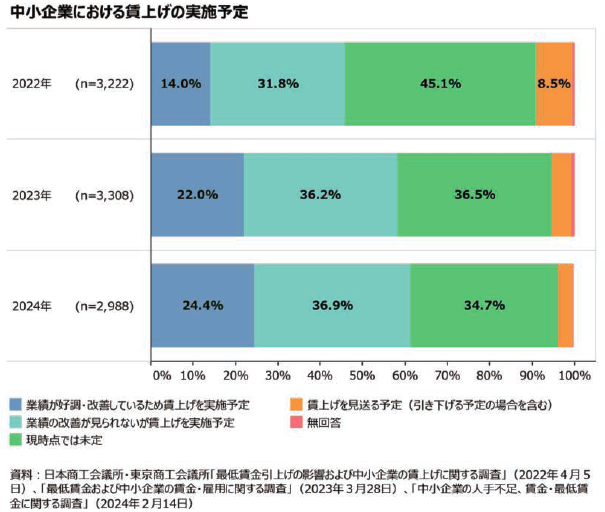

賃上げの実施予定については下図の通りとなっており、業績が好調・改善している企業、業績の改善が見られない企業ともに、賃上げの実施予定の割合が2022年以降増加している。2024年では業績の改善が見られないが賃上げを実施予定とする、防衛的賃上げを行う企業の割合が最も多くなっている。

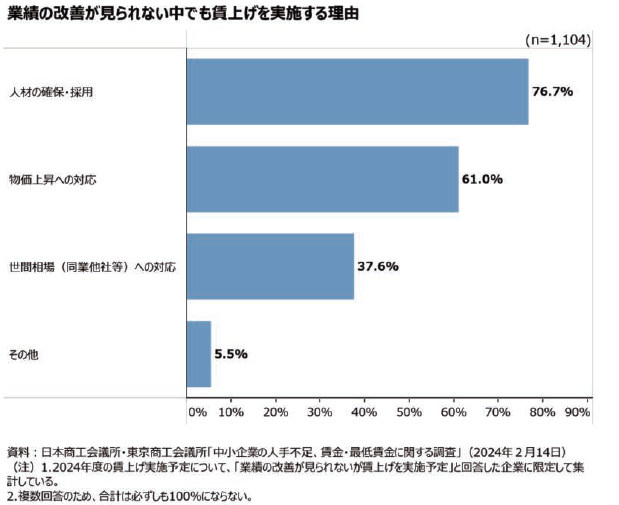

業績の改善が見られないが賃上げを実施予定としている企業においては、「人材の確保・採用」、「物価上昇への対応」を理由に挙げている企業が大半を占めており、また世間相場への対応として賃上げを実施する企業も4割弱存在し、賃上げをする必要性がより一層高まっていることも読み取れる。

交易条件の状況

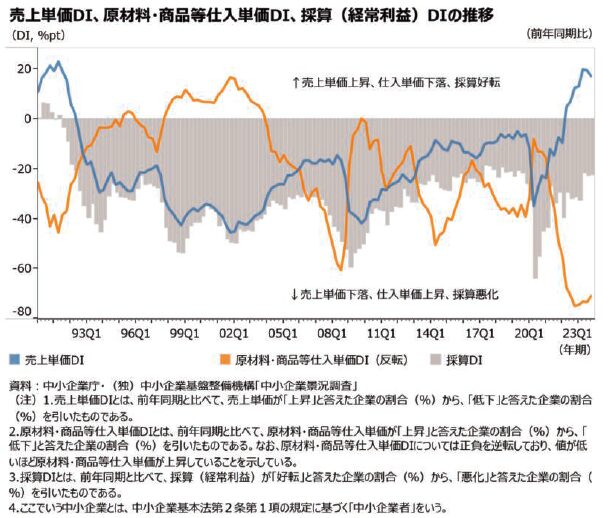

下図は、中小企業の売上単価DI、原材料・商品等仕入単価DI、採算(経常利益)DI の推移を見たものである。2021 年以降、売上単価が上昇すると同時に仕入単価も上昇する傾向となっているが、改善基調にある採算DIは依然としてマイナスとなっている。このことからも、仕入価格上昇に応じた販売価格への転嫁が重要な課題となっていることがわかる。

価格交渉の状況

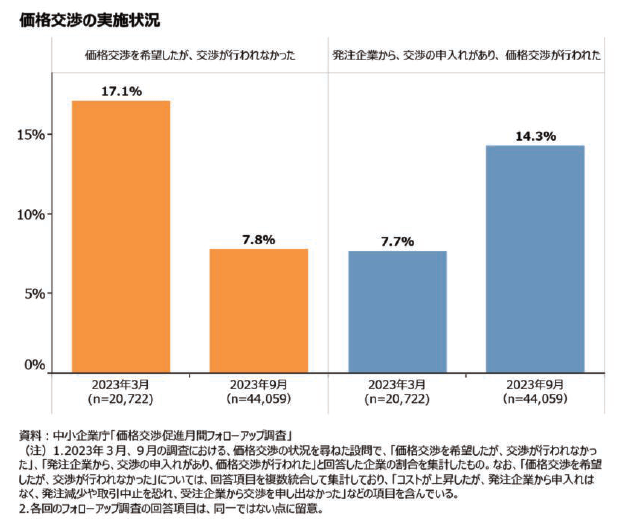

下図は、2023年3月と2023年9月における価格交渉の実施状況を見たものである。「価格交渉を希望したが交渉が行われなかった」割合が減少しており、「発注先企業から交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた」割合が増加していることから、価格交渉を実施できている企業が増加していることがわかる。昨今の物価高騰を背景に価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあるため、価格交渉を行っていない企業については、価格交渉を申し入れすることを早急に検討したほうが良いと考えられる。

価格転嫁の状況

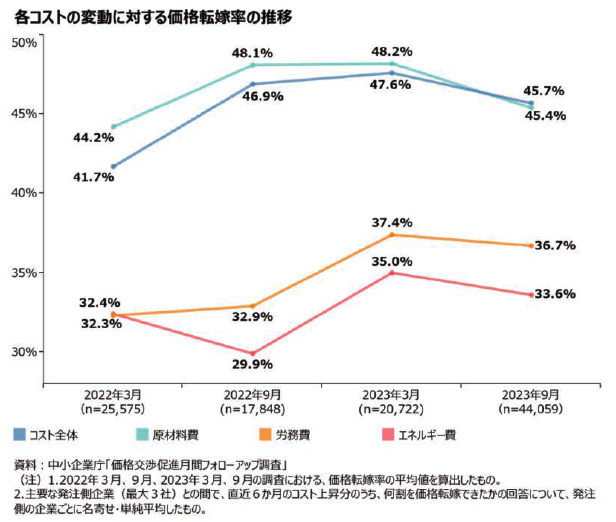

下図は、2022年3月から半年おきに各コストの変動に対する価格転嫁率の推移である。2022年3月から価格転嫁の割合が増加傾向にあったが、2023年9月は一転していずれのコストも転嫁率が減少している。コスト上昇が一巡したことにより、価格転嫁が不要になったことが示唆される。ただし、いずれのコストも転嫁率が50%を下回っており、十分な価格転嫁ができているとはいえず、価格転嫁率の向上のための取り組みがより一層の課題になっていると考えられる。

価格転嫁に向けた取組

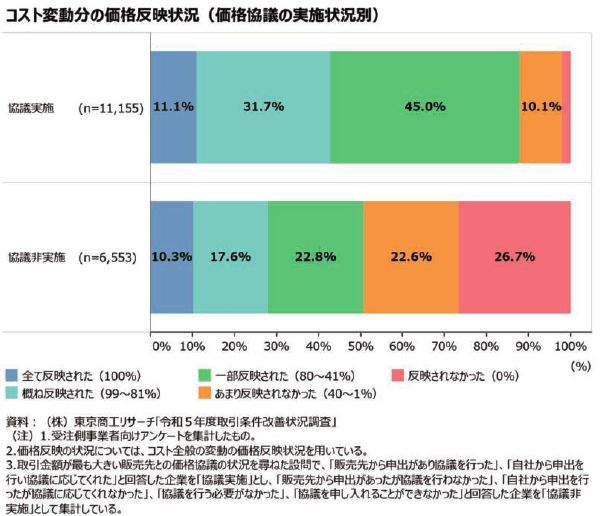

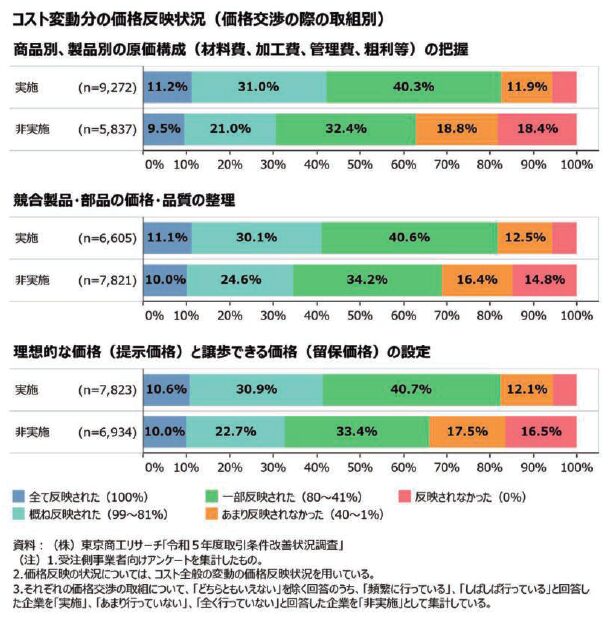

価格協議実施別の価格反映状況であるが、協議を実施できている企業は、協議を実施できていない企業と比較して高い水準で価格転嫁が実施できている。協議実施している企業では価格反映の程度はあるものの、約9割弱の企業が価格反映がなされている。

下図は、コスト変動分の価格反映状況を見たものである。いずれの取り組みにおいても取り組みを実施している企業ほどより高い水準で価格転嫁ができていることがわかる。理想的な提示価格(提示価格)と譲歩できる価格(留保価格)の設定などに、価格交渉の際に向けた事前準備が価格交渉力につながっている。

環境変化に対応する中小企業

白書の第2部冒頭では、以下の通りの記述がなされております。

「中小企業の業況判断DI は約30 年ぶりの高水準に回復、設備投資が伸びている兆候が見られ、投資意欲が拡大しつつある一方で、企業の人手不足が刻化しており、構造的にも就業者数の増加が見込めない中で、日本の国際競争力を維持するためには、中小企業の生産性の引上げが必要であることを確認した。」

第1部の内容を踏まえて、経営資源を確保して生産性の向上につなげていくための取組や、成長につながり得る投資行動について焦点を当てた分析が白書第2部にてされているため、重要な項目に絞って説明いたしました。

人への投資と省力化

中小企業の経営課題

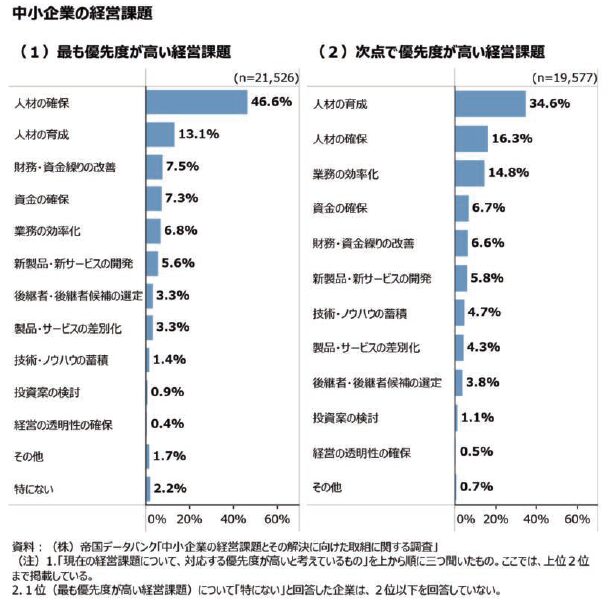

現状優先度が高いと考えている経営課題は、「人材の確保」、「人材の育成」が上位に並んでおり、中小企業にとっても「人材の確保」は避けては通れない経営課題と認識している。

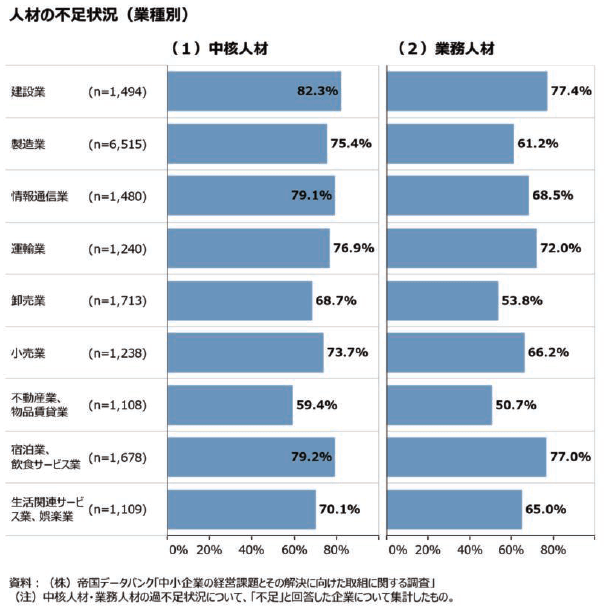

人材の不足状況(業種別)

「建設業」、「宿泊業、飲食サービス業」では中核人材及び業務人材について約8割の企業が不足していると回答しており、他の業種と比べて人手不足の状況が大きい業種となっている。

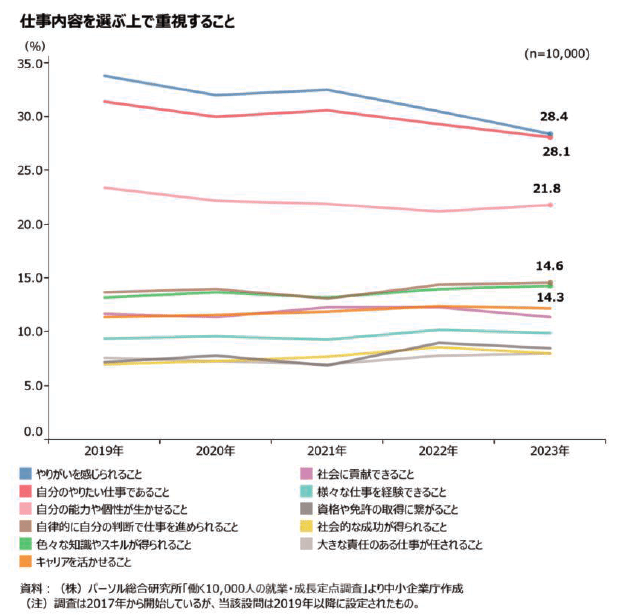

働き手のニーズ

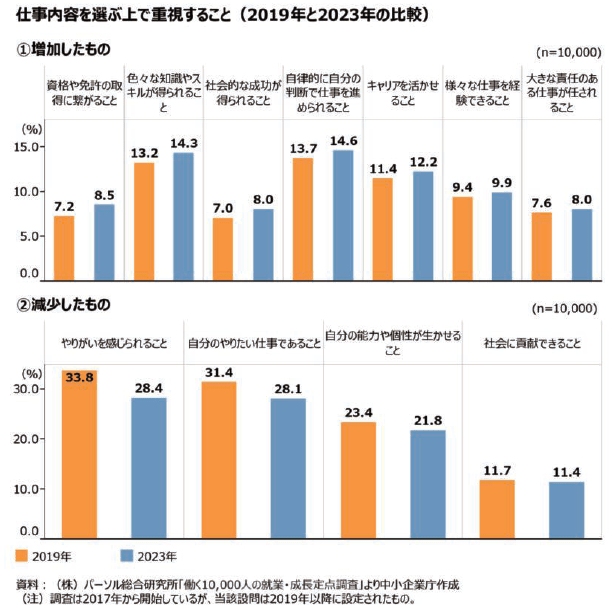

2019年から2023年における死後内容を選ぶうえで重視する点は、「やりがいを感じられること」、「自分のやりたい仕事であること」と回答する割合が減少傾向にあり、「自分の能力や個性が生かせること」の割合が若干であるが増加している。

定着に向けた取組

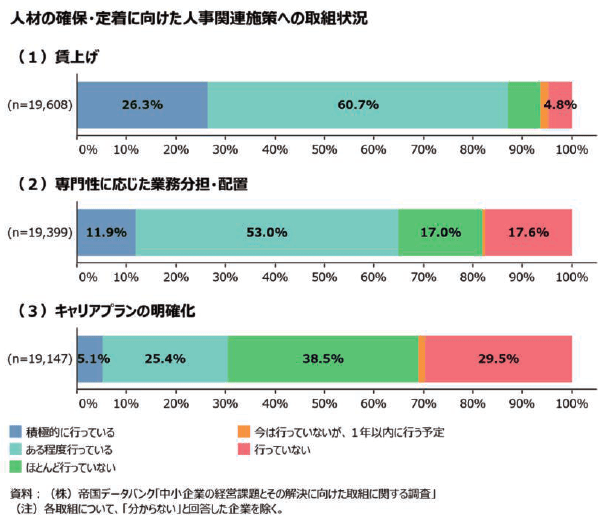

人材の確保・定着に向けた人事関連施策への取組状況においては、賃上げは8割以上、専門性に応じた業務分担・配置については6割以上の企業が行っていることがわかる。

キャリアプランの明確化については、過半以上の企業が行っていないが、3割程度の企業が行っている。

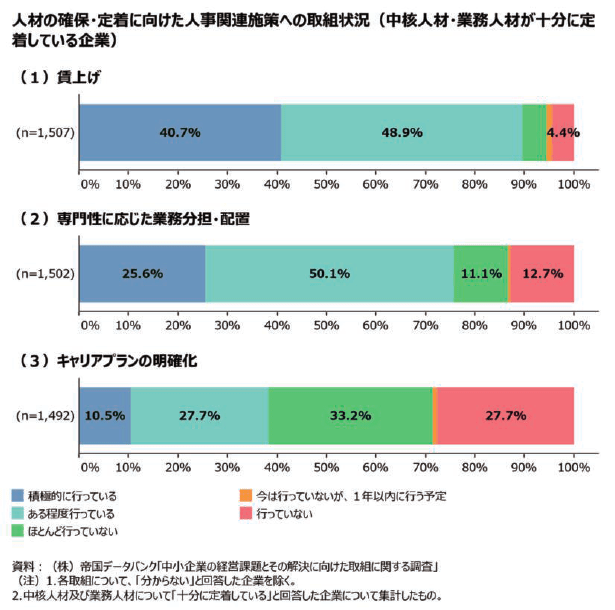

下図は、中核人材・業務人材が十分に定着していると回答した企業のみについて、取組状況を集計した結果では、いずれのと取組においても割合が高くなっており、「賃上げ」「専門性に応じた業務分担・配置」、「キャリアプランの明確化」が一定程度寄与している可能性がうかがわれる。

省力化投資

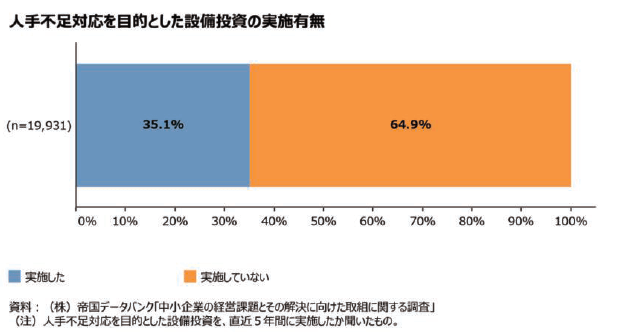

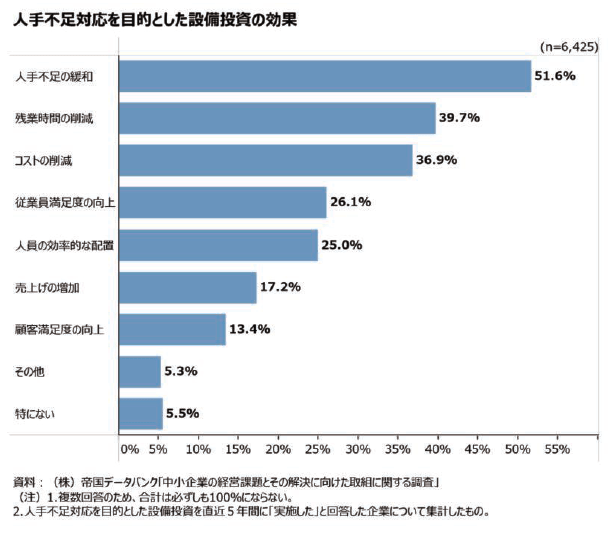

人手不足対応を目的とした設備投資の実施有無の状況については、約35%の企業が「実施した」と回答している。

人手不足対応を目的とした設備投資の効果については、「人手不足の緩和」が最も高く、次いで「残業時間の削減」や「コストの削減」に効果が出ていると考えられる。

人手不足対応を目的とした設備投資の検討における課題については、「特にない」と回答した企業が最も多いが、7割の企業は何らかの検討における課題が生じている。課題の中では「業務の標準化が難しい」、「投資効果が不明」、「導入のための資金が足りない」が主な課題になっていると考えられる。

中小企業を支える資金調達

企業向け貸出残高の推移

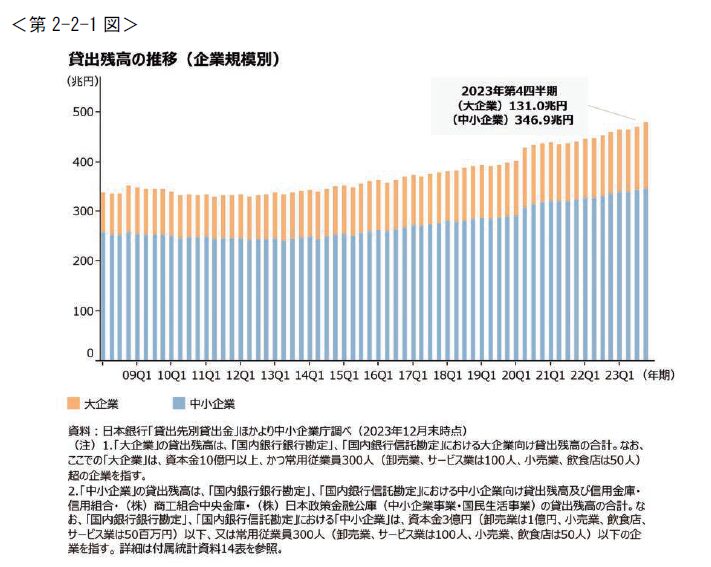

感染症の感染拡大下において、大企業、中小企業ともに貸出残高は大幅に増加した

その後、資金繰り支援の一巡もあり、一旦は増加率は縮小したものの、足元では引き続き増加傾向にある。

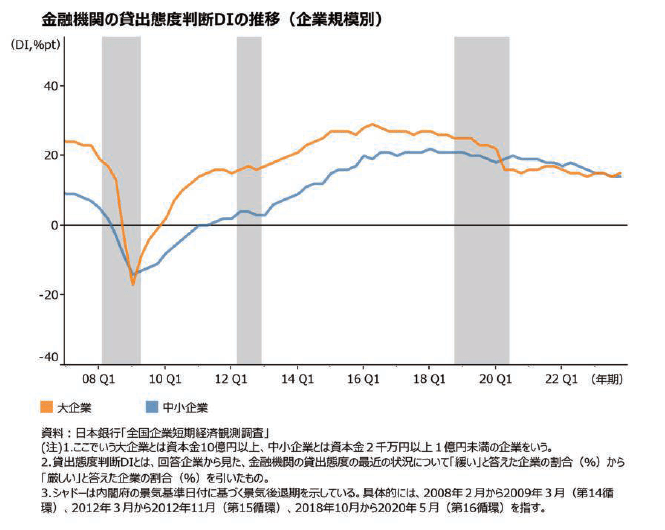

金融機関の貸出態度判断DIの推移

感染症の感染拡大下における2020年上期において、中小企業は上昇、大企業が低下し、DIの水準が逆転している。コロナ融資による資金繰り支援により、中小企業においてはDIの水準が押し上げられたものと考えられる。2020年下期以降は、中小企業のDIの水準は緩やかな低下傾向にある。

円滑な資金調達を行うための取組

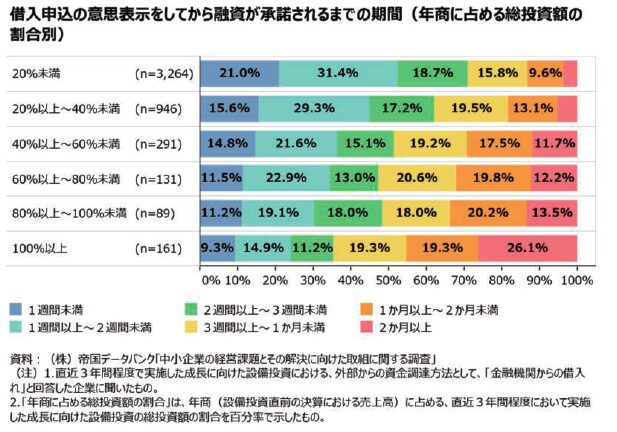

成長に向けた設備投資の実施に当たって、金融機関に借入申込の意思表示をしてから融資が承諾されるまでの期間を、年商に占める総投資額の割合別に見たものを確認すると、年商に占める総投資額の割合が大きいほど融資が承諾されるまでの期間が長くなっている傾向にある。下図の結果から、設備投資を行う場合の必要な期間を念頭に置いたうえで、金融機関との相談・交渉を行うことが肝要であると考えられる。

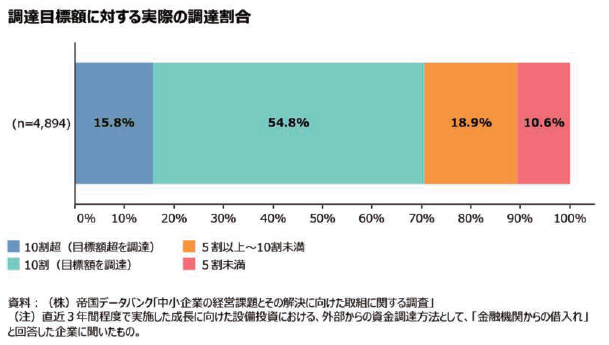

金融機関からの借入を実施した際の調達割合では、3割の企業が目標額を調達できていない。

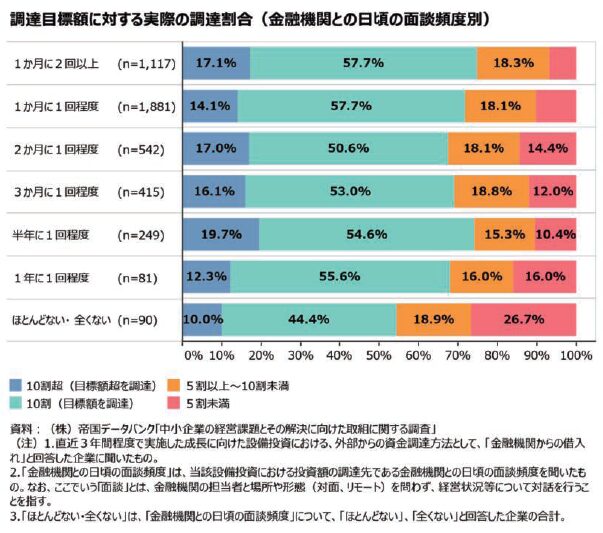

調達割合を金融機関との面談頻度別見た場合では、「ほとんどない・全くない」と回答した企業よりも目標額以上を調達した割合が高いことがわかる。頻度によってばらつきはあるものの、面談によって情報の非対称性が解消され、金融機関に会社の情報が一定程度伝わることによる効果が出ていると考えられる。

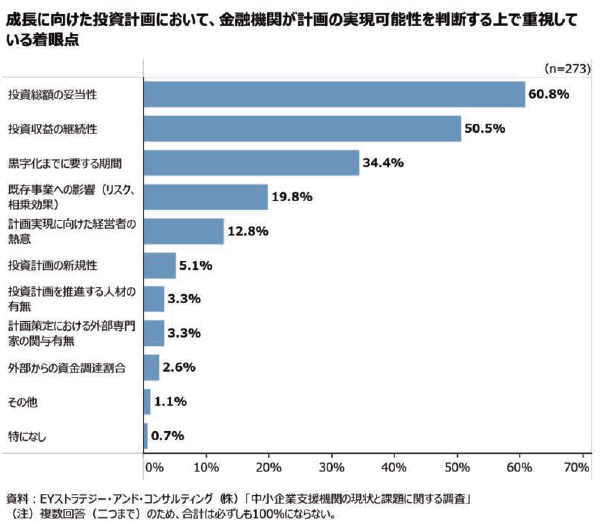

投資計画における金融機関の着眼点

金融機関では、「総投資額の妥当性」を重視している割合が最も高く、次いで「投資収益の継続性」、「黒字化までに要する期間」となっている。融資金の回収を踏まえて、上記の3つが高くなっているものと考えられる。

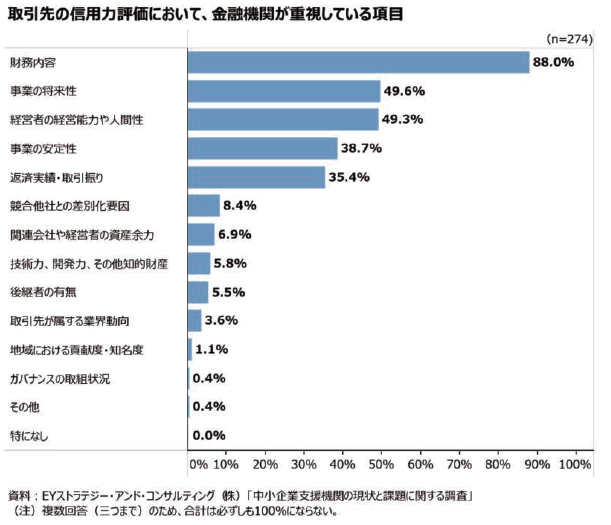

信用力評価において重視している項目

金融機関が重視している項目では、「財務内容」と回答した割合が最も多い。次いで「事業の将来性」、「経営者の経営能力や人間性」を見られていることがわかる。金融機関においては、決算書における財務内容はもちろんのことであるが、経営者の資質についても重要と考えていることがわかる。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。白書の内容で平均的な企業が行っている項目でも、自社で十分に行っている会社もあれば、自社が対策を行うことができておらず、経営に悩んでいる方もいらっしゃると思います。中小企業白書のデータをもとに様々なポイントを簡単に解説しましたが、他社との比較などで気が付いた点があるかと思います。顧問税理士から適切な経営アドバイスが受けられていない、経営をどのようにしたらよいかお悩みの経営者の方につきましては、弊社までお問い合わせください。